AWSノウハウ

AWSの料金体系はわかりにくい?見積もりや確認方法から

コストを最適化するためのコツまで解説

- AWS入門

- AWS基礎知識

目次

AWSを利用するにあたり、「料金体系がわかりにくい」と感じている方は多いのではないでしょうか。AWSは従量課金が原則ですが、基本から理解すれば、毎月の利用料金はある程度見積もれます。

この記事では、「料金面の不安からAWSの利用を躊躇している」という方向けの情報をまとめました。料金体系の基本から具体例までを示すとともに、利用料金の見積もりと確認の方法、コストを最適化するコツなどを解説します。

AWSの料金体系の基本

AWSの料金体系は一見複雑ですが、基本的な考え方を押さえれば理解できます。ここでは、AWSの料金体系の基本を解説します。

従量課金制を採用

AWSは従量課金制を採用しており、必要なリソースやサービスに対して実際に使用した分にのみ料金が発生する仕組みです。例えば、EC2インスタンスを1時間稼働させた場合、その料金は1時間分のみです。多くが1か月単位で支払う必要があるサーバにおいて、ユーザーは必要なときに必要な分だけサービスを利用することが可能なので、無駄な出費を抑えられます。

長期契約や最低利用量の縛りがない

AWSには、長期契約や最低利用量の縛りがありません。ユーザーは自由にサービスの利用を開始・停止できます。

例えば、休日や夜間には利用を停止して、コストを大幅に削減することも可能です。スタートアップ企業や変動の激しいプロジェクトなど、さまざまなニーズに柔軟に対応できるでしょう。

ボリュームディスカウントにより使用量が多いほど割安になる

AWSは多くのサービスにボリュームディスカウントを採用しています。ボリュームディスカウントは、使用量が増えるほど単価が安くなる仕組みです。

例えば、Amazon S3では、ストレージ利用量が増えるにつれて1GBあたりの料金が安くなります。最初の50TBまでは0.023ドル/GB、次の450TBは0.022ドル/GB、500TB以上は0.021ドル/GBです(S3標準の月額料金)。

このため、大規模なデータを扱う企業ほど、コスト効率が高くなります。

サービスごとに課金対象が異なる

AWSのサービスは、それぞれ課金の対象が異なります。

例えば、EC2はインスタンスのタイプと台数、S3はストレージ使用量とデータ転送量などで金額が変わります。RDSでは、データベースインスタンスの稼働時間やデータ転送量、使用済みのストレージ容量などが考慮されます。

そのため、利用を検討しているサービスごとに課金の対象や単価を確認し、予想される使用量から料金を見積もることが重要です。AWS Pricing Calculatorを使用すると、より正確な見積もりができます。

利用停止にともなう追加料金・解約金は発生しない

AWSの利用を停止しても、追加料金や解約金は発生しません。また、その際に有効なサービスを停止したり、リソースを削除したりする必要はありません。

ただし、正常にアカウントの停止ができていないと、料金が発生し続けることも考えられます。アカウントを停止する際は、すべてのリソースを削除し、サービスを無効にしておくと安心でしょう。

なお、AWSのアカウントは利用停止を申請したあとでも、90日以内であれば再開できます。

AWSの決済・支払い方法

AWSの支払い方法は、クレジットカード決済が基本です。初期設定では米ドル建てでの請求となっており、日本円で支払いたい場合は設定を変更する必要があります。月額利用料が2,000ドルを超える場合は請求書払いへの変更も可能ですが、米ドル建てしか選べません。

企業では、日本円での請求書払いにしたいというニーズもあるでしょう。その場合は、代理店(AWSの公認パートナー)を通じてAWS請求代行サービスを利用する方法もあります。利用規模や予算管理などの都合に応じて、適切な支払い方法を選びましょう。

AWSの主要サービスの料金と具体例

ここでは、AWSの主要サービスであるEC2とS3の料金体系のほか、ユースケースに基づいた料金例を紹介します。

Amazon EC2の料金はインスタンスタイプ、台数などで変動

Amazon EC2は、AWSの中核となる仮想サーバーサービスです。その料金は、稼働させるインスタンスのタイプと台数、使用するストレージ容量・データ転送量によって変動します。

EC2の課金は秒単位で、最小課金時間は60秒となっています。必要なときにだけ使用することで、コストを最小限に抑えられるでしょう。

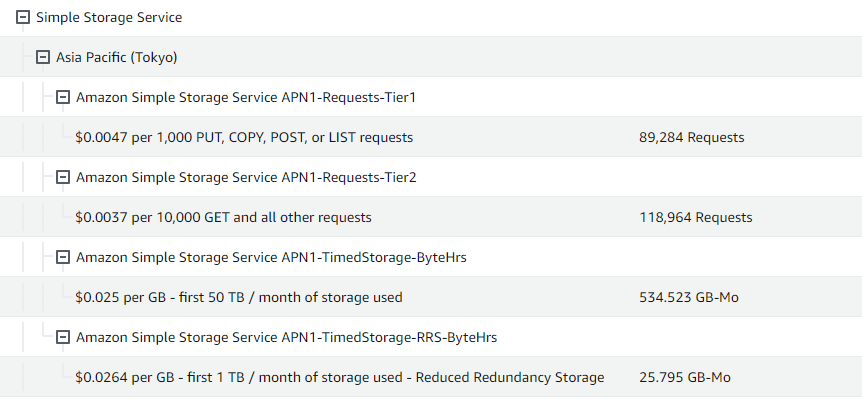

Amazon S3の料金はストレージ使用量、リクエスト数などで変動

Amazon S3は、AWSが提供する高度なストレージサービスです。S3の料金は、ストレージのクラスと使用量、リクエスト数やデータ転送量によって決まります。

S3には、データのアクセス頻度や重要度に応じて選択できる、複数のストレージクラスがあります。コストを最小限に抑えるには、「S3 Intelligent-Tiering」を選ぶとよいでしょう。このストレージクラスでは、実際のアクセスパターンに基づいて、自動的にコスト効率の高い階層へデータが移動されます。

Amazon S3に関しては、こちらの記事でも詳しく解説しているので併せてご覧ください。

→「AWS S3とは?初心者向けに概要から特徴、活用事例、他サービスとの連携例まで解説」

Webサイト運用時の月額料金例

AWSでWebサイトを運用する料金は、規模や要件によって大きく異なります。例えば、小規模なWebサイトであれば、Amazon Lightsailを利用して月額3ドル程度から始められます。

一方、より大規模で、高可用性が求められるWebサイトもあります。その場合は、EC2とAmazon RDSにElastic Load Balancingなどを組み合わせた冗長化が可能です。このような構成のコストは、月額517ドル程度になるでしょう。

Windowsファイルサーバー運用時の月額料金例

企業内でよく利用されるWindowsファイルサーバーも、AWS上に構築可能です。EC2を利用した基本的な構成では、月額472ドル程度のコストが想定されます。

より高度な方法として、Amazon FSx for Windows File ServerにAWS Directory Serviceなどを組み合わせた、フルマネージドの冗長構成も採用できます。その場合は、月額1,048ドル程度のコストがかかるでしょう。

なお、これらの料金は、あくまで参考値です。実際の料金は、利用状況や構成によって異なります。

AWSの料金を見積もるツールを活用しよう

AWSの料金は、AWS Pricing Calculatorを使って事前に見積もれます。ここでは、AWS Pricing Calculatorの特徴と使い方について見ていきましょう。

AWS Pricing Calculatorを使って月額料金を見積もる

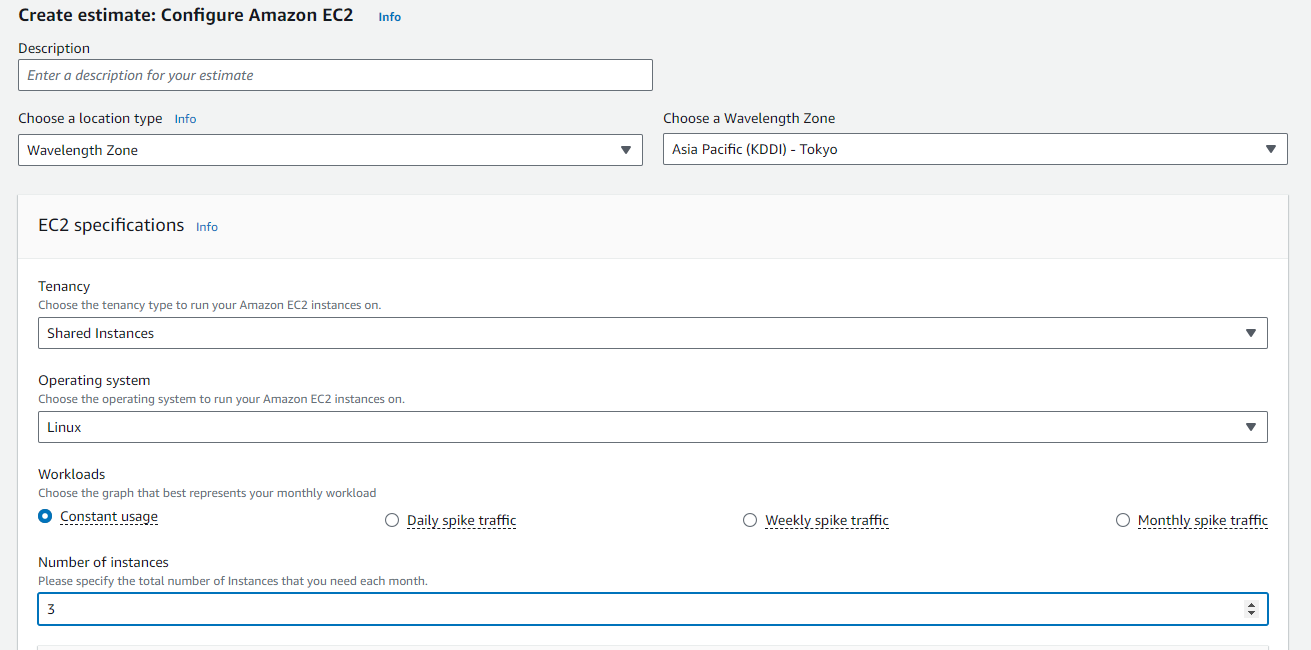

AWS Pricing Calculator(AWS料金見積もりツール)は、AWSが無料で提供しているWebベースの料金見積もりツールです。このツールを使用することで、AWSのサービスを実際に利用する前に、予想される月額料金を簡単に計算できます。ユーザーは、必要なサービスやリソースを選択し、使用量を入力するだけで詳細な見積もりを得られます。

作成した見積もりにはブラウザから再アクセスできるので、複数の設定やシナリオを比較・検討して、コストを最適化しやすいでしょう。

個々のサービスやソリューション全体の料金を計算可能

AWS Pricing Calculatorには、個々のサービスだけでなく、複数のサービスを組み合わせたソリューション全体の料金も見積もれる利点があります。例えば、EC2インスタンスとRDSデータベース、S3ストレージを組み合わせたWebアプリケーションの総コストを計算可能です。

さらに、サービスのパラメータも任意に調整できます。詳細な見積もりにより、目的と予算に適したオプションを見つけやすいでしょう。

見積もり結果のエクスポートや共有ができる

AWS Pricing Calculatorで作成した見積もり結果は、CSV・PDF・JSON形式でエクスポートできます。また、見積もりのURLは簡単に共有できるので、コストの再検討や分析もチームメンバーや上司と効率的に行なえるでしょう。

なお、共有したURLは3年間有効です。

AWSの利用料金を確認する方法

AWSの利用料金は、AWSマネジメントコンソールのダッシュボードとCost Explorerで確認できます。ここでは、それぞれの概要を説明します。

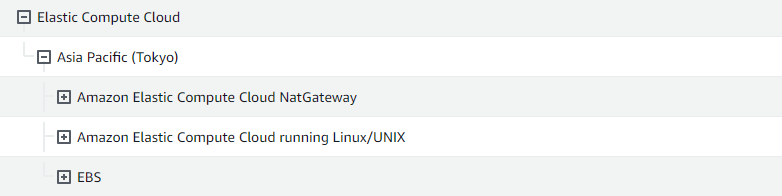

AWSマネジメントコンソールの請求ダッシュボードで確認

AWSマネジメントコンソールの請求ダッシュボードは、当月の利用料金を簡単に確認できる便利なツールです。このダッシュボードでは、月初から現在までの料金が表示され、アカウント、サービスプロバイダー、個別のAWSサービス、リージョンなどの指標ごとにコストの内訳を確認できます。

また、前月比や予測される月末の料金なども表示されるため、予算管理に役立ちます。定期的にこのダッシュボードをチェックすることで、予期せぬコスト増加を早期に発見し、対策を講じることが可能です。

Cost Explorerで視覚的に利用状況を分析

Cost Explorerは、AWSの利用状況をより詳細に分析するためのツールです。グラフや表を用いて視覚的にコストデータを表示するため、複雑な利用状況も直感的に理解できます。サービスごとのコスト推移、時間帯別の利用状況、タグ別のコスト分析など、多角的な視点からコストを分析できます。

また、将来のコスト予測機能も備えており、長期的な予算計画の立案に役立ちます。Cost Explorerを活用することで、コスト削減の機会を見つけたり、リソースの最適化を図ったりでき、より効果的なコスト管理が実現できるようになるでしょう。

AWSの料金を適切に管理してコストを最適化するコツ

AWSの料金を適切に管理し、コストを最適化することは、クラウド環境を運用するうえで重要な課題でしょう。ここでは、そのための具体的なコツを紹介します。

請求アラートを設定し、指定した利用額に達したら通知を受け取る

AWSではCloudWatchの請求アラートを活用すれば、利用料金が指定した金額に達した際に通知を受け取れます。これにより、コストの予期せぬ増加を早期に発見し、迅速に対処できるでしょう。

例えば、料金が月間予算の80%に達した時点で通知を受ければ、予算超過を未然に防げます。また、複数のしきい値を設定して、通知を段階的に受け取ることも可能です。

AWS Budgetsで予算を設定し、実際の利用額と比較する

AWS Budgetsは、コストと使用量をモニタリングするためのサービスです。日単位や月単位で予算を設定し、実際の利用額と比較できます。これにより、予算超過の可能性があるサービスを特定して早期に対策を講じることが可能です。

予算に対する実際の使用状況はグラフィカルに表示されるので、コスト管理を行ないやすいでしょう。また、予算を超過した場合にカスタムアクションを実行する設定にもできます。

リザーブドインスタンスやスポットインスタンスを活用する

Amazon EC2では、通常のオンデマンドインスタンス以外にも、コスト削減のためのオプションが用意されています。

リザーブドインスタンスは、1年または3年の長期契約を結ぶことで、大幅に安い料金で利用できるオプションです。また、スポットインスタンスでは、AWSの余剰リソースを活用することで最大90%の割引を受けられます。

同じような仕組みとしてSavings Plansというものもあります。1年または3年の期間であることは共通ですが、こちらはインスタンスタイプを指定して使用料をコミットしておくことで、割引を受けることが可能です。

これらのオプションを適切に組み合わることで、コストを大幅に削減できる可能性があります。安定した負荷が予測される環境にはリザーブドインスタンス、バッチ処理などの中断可能な処理にはスポットインスタンスのように、用途に応じた使い分けを検討しましょう。

Auto Scalingを使って必要な分だけリソースを確保する

Auto Scaling機能を利用することで、需要に応じて自動的にリソースを増減させられます。ピーク時には必要なだけリソースを増やし、閑散時にはリソースを減らして無駄なコストを削減する、ということが実現可能です。

例えば、Webサイトのトラフィックに応じて、EC2インスタンスの数を自動的に調整できます。常に適切な数のサーバーを維持できるだけでなく、コストの最適化にもなるでしょう。また、スポットインスタンスと組み合わせれば、さらなるコスト削減も可能です。

不要なリソースは停止・削除して無駄な料金を省く

AWSを利用した開発やテストの過程で不要になったリソースが残っていると、料金がかかってしまうことがあります。コストの無駄を省くには、利用状況を定期的に見直して不要なリソースを停止・削除することが重要です。

例えば、使用していないEBSボリュームやElastic IPアドレスなどは、削除することでコストを削減できます。また、開発用のEC2インスタンスを業務時間外に停止するのも、コスト削減に効果的です。

データ転送コストを削減するためにAmazon CloudFrontを利用する

Amazon CloudFrontは、AWSが提供するCDN(Content Delivery Network)サービスです。CDNは、ユーザーに近いエッジロケーション(拠点)からコンテンツを配信することで、データ転送を最適化します。

CloudFrontの料金は、エッジロケーションによって異なります。定額で利用できるエッジロケーションを選択すれば、データ転送コストを抑えながら、大容量ファイルや頻繁にアクセスされるコンテンツなどを効率的に配信できるでしょう。

タグ付けによりコストの可視化とガバナンスを実現する

AWSでは、リソースに管理用のタグを付けて、それぞれの利用状況やコストを把握できます。例えば、「プロジェクト名」「開発環境」「管理部門」などのタグを付けることで、より明確なコスト分析を実現可能です。

また、AWSのリソースには、タグベースのアクセス制御を導入できます。誰がどのリソースにアクセスできるかを設定できるため、プロジェクトや部門のガバナンス強化にも活かせるでしょう。

AWSの請求代行サービスを利用して割引を受ける

請求代行サービスを利用することで、AWSの利用料が定価より安くなる場合があります。AWSの請求代行は、ドル建てになってしまうAWSの請求書を円建てで支払うことができるだけでなく、さらに割引が得られることもあるサービスです。

CloudCREWは、AWSパートナーとして請求代行サービスを提供しています。AWSを通常よりも5%安くご利用いただけるうえ、初期費用・手数料もかかりません。また、円建ての請求書にも対応しており、無料で使えるクラウドポータルからは24時間365日いつでもAWSの請求金額を日本円でご確認いただけます。CloudCREWではCostExploerとは別の請求管理ツールで請求金額を確認できるようにしております。

AWSの料金体系に関するよくある質問と回答

最後に、AWSの料金体系に関して、よくある質問とその回答をまとめて紹介します。

AWSはオンプレミスより安い?

AWSとオンプレミスではコスト構造が異なるため、どちらが安くなるかはケースバイケースです。ただし、AWSのほうがコストを削減できる場合が多いでしょう。

AWSは従量課金制を採用しており、初期投資が不要です。また、需要に応じて柔軟にリソースを調整できるスケーラビリティを備えています。長期的に考えても、オンプレミスで同様の性能を維持し続けるのは簡単ではないでしょう。

AWSの無料利用枠とは?

AWSの無料利用枠は、新規ユーザーがAWSのサービスを試せる制度です。12ヵ月間無料で利用できるオファーと、期間の制限なく常に無料で利用できるオファーがあります。

例えば、EC2の特定インスタンスタイプを月750時間まで、S3のストレージであれば5GBまでを無料で利用可能です。ただし、超過した使用量に対しては通常の料金が適用されるため、無料で使い続けるには利用状況の監視が必要でしょう。

なお、一部のサービスは無料利用枠の対象外となっています。

請求書はどのように受け取るのか?

AWSの請求書は、毎月発行されます。また、PDFフォーマットによる請求書のコピーを、登録したメールアドレスで受け取る設定も可能です。

請求書には、月ごとの使用量と料金の詳細が記載されており、サービスごとの内訳も確認できます。支払いには原則クレジットカードが必要ですが、一定の条件を満たす場合は請求書払いも可能です。詳細は前述の「AWSの決済・支払い方法」でご確認ください。

AWSの料金を他社クラウドと比較するには?

AWSと他社クラウドの料金は、各社の料金表で確認できます。同様のサービス・使用量で比較するのが基本ですが、パフォーマンスや機能の違いも考慮しましょう。

他社クラウドが料金計算ツールを提供している場合は、具体的なシナリオに基づいて見積もりを比較することをおすすめします。より客観的な比較のためには、第三者機関が公開するベンチマークレポートを参照するとよいでしょう。

為替変動リスクはあるのか?

AWSの料金は基本的に米ドル建てのため、為替変動の影響を避けられません。特に、円安時には日本円での支払額が増加するリスクがあるといえます。

まとめ

AWSの料金体系は一見複雑ですが、基本を理解すればコスト削減が可能です。料金の見積もりには、AWS Pricing Calculatorが便利でしょう。実際の利用料金は、AWSマネジメントコンソールやCost Explorerで確認できます。

AWSの利用料金をさらに安く・わかりやすくしたい場合は、請求代行サービスの利用がおすすめです。AWSパートナーのCloudCREWでは、円建ての請求書払いができる「AWS請求代行サービス」を法人向けに提供しています。初期費用・手数料無料でAWSを5%安く利用でき、無料のクラウドポータルで24時間365日いつでも請求金額を照会できます。

「AWSを安く使いたい」「請求関連を簡素化したい」とお考えの場合は、ぜひお問い合わせください。

- AWS請求代行サービス

詳細はこちら

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が運営するCloudCREW byGMOでご紹介する記事は、AWSなど主要クラウドの認定資格を有するエンジニアによって監修されています。